"In der deutschen Diskussion fehlt oft das strategische Verständnis"

Professor Hasan Alkas über die anstehenden Wahlen in der Türkei, die Rolle des Landes im Ukraine-Konflikt und die außer Kontrolle geratene Inflation

Liebe Abonnenten,

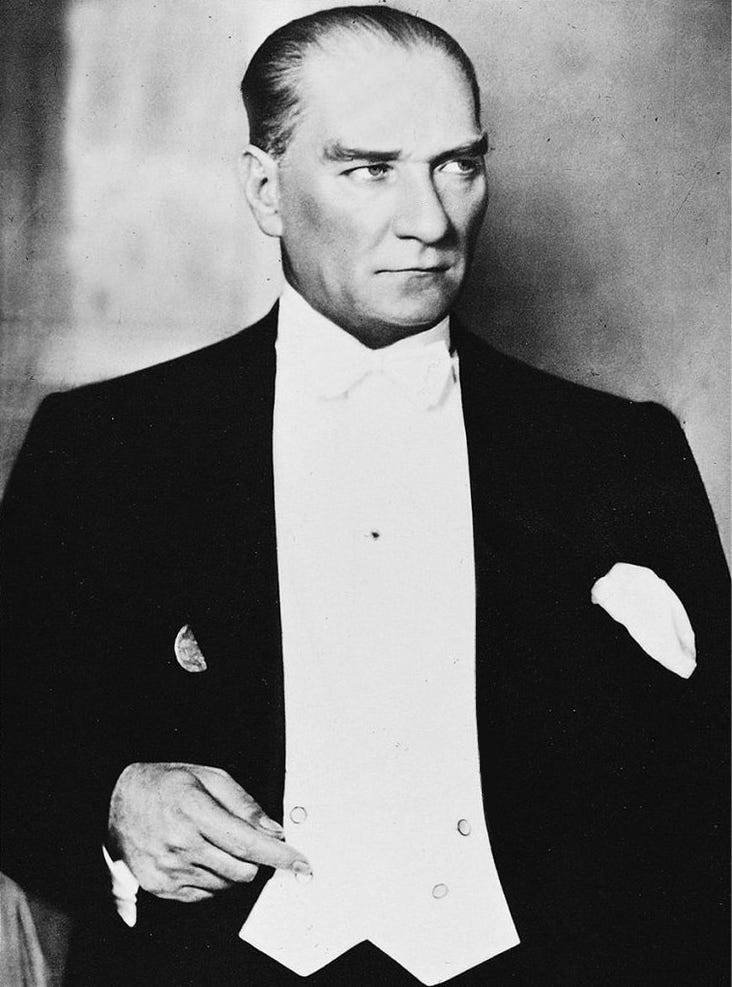

am 14. Mai finden in der Türkei bedeutende Präsidentschaftswahlen statt. Denn 2023 ist auch der hundertjährige Geburtstag der türkischen Republik. Die Türkei wurde 1923 von dem bis heute gottgleich verehrten General Kemal Atatürk aus den Trümmern des Osmanischen Reiches gegründet. Atatürk verordnete dem Land auch einen strikten Westkurs, führte die lateinische Schrift ein und verbot das Tragen von traditionellen Kopfbedeckungen - oft gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung. In den folgenden Jahrzehnten beherrschte das säkulare Militär das Land. 1952 trat das Land der NATO bei, und ist seitdem aufgrund seiner geographischen Lage und der zweitstärksten Armee des Bündnisses eines seiner wichtigsten Mitglieder.

Erst mit dem Regierungsantritt von Erdogan 2001 änderte sich das. Nach dem Scheitern eines EU-Beitritts 2004 orientiert sich das Land wieder an seiner osmanischen Geschichte und versucht sich an einer Großmachtpolitik. Für Erdoga…

Mit einem 7-tägigen kostenlosen Probeabonnement weiterlesen

Abonnieren Sie BlingBling, um diesen Post weiterzulesen und Sie erhalten 7 Tage kostenlosen Zugang zum gesamten Post-Archiv.